Wie Kriege und Handelskriege enden

Welche Parallelen gibt es zwischen Handelskriegen und echten Kriegen? Und wodurch werden sie beide beendet?

Was Handelskriege von militärischen Kriegen unterscheidet, ist leicht beantwortet: Bei Handelskriegen wird „nur“ Geld vernichtet. Militärische Kriege hingegen kosten Menschenleben. Schwieriger wird es bei der Frage, was beide gemeinsam haben und was aus den Gemeinsamkeiten gelernt werden kann. Im folgenden Text sollen darauf Antworten gefunden werden.

Zunächst zu den militärischen Kriegen: Bei der Frage, wie Kriege beginnen, verlaufen und enden, ist in der Trias zwischen Regierung, Armee und Volk das Volk der dominierende Faktor. Diese These lässt sich sehr gut an den Kriegen belegen, die die USA nach 1945 geführt haben. Obwohl der US-Präsident als mächtigster Mann der Welt zugleich der „Commander in Chief“ ist und damit den Oberbefehl über die amerikanischen Streitkräfte innehat, hatte die öffentliche Meinung erheblichen Einfluss auf Strategie, Intensität und Dauer der Kriege in Vietnam, Afghanistan und Irak, wie im folgenden skizziert werden soll.

Vietnamkrieg: Der erste „Fernsehkrieg“

Der Vietnamkrieg (1955–1975) gilt als Wendepunkt in der Beziehung zwischen US-Regierung, Militär und Öffentlichkeit. Anfangs durch antikommunistische Rhetorik gestützt, kippte die Stimmung mit zunehmenden Opfern, mit Gräueltaten wie dem Massaker von My Lai und mit verstörenden Fernsehbildern von Napalm-Angriffen. Millionen Amerikaner gingen auf die Straße, besonders junge Menschen. Die Anti-Kriegsbewegung zwang die Regierung, ihre Strategie zu überdenken – und führte letztlich zum Abzug der US-Truppen im Jahr 1973.

Afghanistankrieg: Kriegsmüdigkeit nach zwei Jahrzehnten

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unterstützten viele Amerikaner den Einmarsch in Afghanistan. Doch je länger der Krieg dauerte, desto skeptischer wurde die Stimmung. Mit wachsender Kriegs- und Kriegskostenmüdigkeit, fraglichen Erfolgen beim Staatsaufbau und einem Gefühl der Sinnlosigkeit wuchs der innenpolitische Druck. Die breite öffentliche Ablehnung trug maßgeblich dazu bei, dass Präsident Biden 2021 den endgültigen Truppenabzug durchsetzte – trotz internationaler Warnungen und chaotischer Folgen.

Irakkrieg: Von Zustimmung zu Ablehnung

Der Irakkrieg (ab 2003) startete mit einer Welle patriotischer Zustimmung, getragen vom Kampf gegen den Terror. Doch als keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden und die Lage im Land eskalierte, wuchs die Kritik. Enthüllungen wie die Folterskandale von Abu Ghraib und steigende Opferzahlen verstärkten die Ablehnung. Die sinkende Unterstützung in der Bevölkerung führte zur allmählichen Reduzierung der Truppenpräsenz – auch, weil der politische Druck in Wahlkämpfen zunahm.

Hier wird deutlich: Die amerikanische Bevölkerung ist mehr als nur Zuschauerin: Sie kann durch Protest, Wahlverhalten und öffentliche Meinung maßgeblich beeinflussen, wie Kriege geführt werden und wann sie enden. In demokratischen Systemen zeigt sich – besonders in diesen drei Konflikten – die Kraft der zivilen Stimme.

Immanuel Kant hat bereits 1795 in seinem bedeutendsten Werk „Zum ewigen Frieden“ in einer zentralen Textstelle klar benannt, warum sich die Bürger eines Staates in der Regel gegen Kriege wenden:

„Wenn (wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann) die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, »ob Krieg sein solle, oder nicht«, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten (als da sind: selbst zu fechten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen: Da hingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, die also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen, und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Korps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann.“

Nach Kants Kernthese ist zu erwarten, dass die Staatsbürger kein Interesse daran haben können, in risikoreichen Kriegen ihr Leben sowie ihr Hab und Gut aufs Spiel zu setzen. Kant geht dabei von einem eigennützigen und egoistischen Menschenbild aus, mit welchem er das Fundament »Zum ewigen Frieden« legt. Moral spielt dabei keine Rolle.

Kants Prämissen scheinen plausibel zu sein. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass bei Kants Analyse etwas Entscheidendes fehlt: Nämlich die zeitliche Dimension. Es reicht nicht aus, wenn Kant den Zusammenhang zwischen Krieg und Frieden und den Bürgern nur zu Beginn eines potentiellen Krieges konstatiert. Denn ein Krieg lässt sich idealtypisch in drei zeitliche Phasen einteilen.

In der ersten Phase, also zu Beginn eines asymmetrischen Krieges ist es keineswegs so, dass sich die Staatsbürger bei der Entscheidung „ob Krieg sein solle oder nicht“ automatisch gegen den Krieg entscheiden. Öffentlichkeiten lassen sich eine Zeit lang leicht manipulieren. Inszenierte Vorfälle und Propaganda können nationale Ressentiments schüren. Es kommt zu dem sogenannten „Rally round the flag effect“. In der sicherheitspolitischen Krise stellt sich das Volk kurzfristig vollumfänglich hinter das Kriegsvorhaben seiner Regierung.

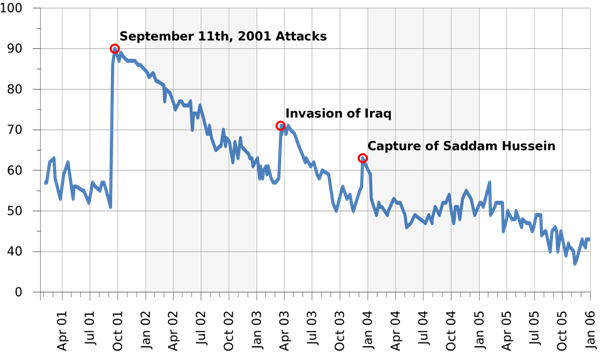

So verzeichnete beispielsweise der amerikanische Präsident George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine historisch einzigartige Zunahme seiner Beliebtheit. Einer Gallup-Poll-Bewertung zufolge kam Bush nach 9/11 auf eine Zustimmungsrate von 90 Prozent. Es war die höchste Zustimmungsrate, die je von einem amerikanischen Präsidenten erreicht wurde. Dieser Rally `round the flag effect lässt sich in der Folgenden Abbildung sehen:

Der “Rally `round the flag effect” und die Zustimmungsraten von US-Präsident George W. Bush von 2001 bis 2006

Quelle: Wikipedia

Kant hat also offensichtlich die bellizistische Einstellung der Bürger zu Beginn eines Krieges unterschätzt. Kants Thesen sind damit jedoch nicht komplett obsolet. Sie kommen vielmehr erst im Zeitverlauf eines langen Krieges zunehmend stärker zum Tragen. Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, nimmt der „Rally round the flag effect“ mit der Zeit immer weiter ab. Nach mehreren verlustreichen Jahren asymmetrischer Kriege in Afghanistan und im Irak stand das amerikanische Volk nicht mehr hinter ihrem Präsidenten und seinen Kriegen.

Kant spricht davon, dass sich die „Staatsbürger […] sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.“ Statt „anzufangen“ wäre jedoch „fortzuführen“ möglicherweise der bessere Ausdruck gewesen.

Im Zeitverlauf eines lang andauernden asymmetrischen Krieges ist die erste Phase, in der das Volk den Krieg ihrer Regierung voll unterstützt, relativ kurz. Die zweite Phase ist die längste der drei Phasen. In dieser Phase distanzieren sich die Staatsbürger immer weiter von den Kriegen ihrer Regierung. Die Bürger müssen für die Kosten und Lasten des Krieges aufkommen. Je länger der Krieg dauert, umso mehr kostet er. Mit jedem weiteren Tag, den der Krieg fortgeführt wird, steigt die Anzahl der gefallenen und verwundeten Soldaten. Die finanziellen Kosten akkumulieren sich. Daher kommt es in einer Demokratie früher oder später fast zwangsläufig zu öffentlichen Diskussionen darüber, dass die Kosten für den Krieg zu hoch sind.

Im Zeitverlauf eines lang andauernden asymmetrischen Krieges ist also irgendwann unweigerlich der Kulminationspunkt erreicht, an dem die öffentliche Meinung kippt. Der Druck der sogenannten „Heimatfront“ nimmt mit der Zeit immer weiter zu.

Nach der relativ lang andauernden Phase zwei kommt es dann zur letzten Phase drei im Krieg. In dieser Phase akzeptiert die kriegsführende Regierung die Erkenntnis, dass sie den Krieg ohne die Unterstützung des eigenen Volkes nicht gewinnen kann. Die Regierung bricht den Krieg ab und muss eine bittere Niederlage in Kauf nehmen.

Was lässt sich daraus nun für Handelskriege lernen?: Sowohl Handelskriege als auch Kriege kosten Geld. Sehr viel Geld. Und in beiden Fällen sind es die Bürger, die das bezahlen müssen. Mit folgenden Belastungen ist voraussichtlich durch die Einführung von Zöllen von US-Präsident Trump für die amerikanische Bevölkerung zu rechnen:

Höhere Preise im Alltag

Importzölle verteuern ausländische Produkte, was sich direkt im Supermarktregal oder im Autohaus bemerkbar machen kann. Viele Unternehmen geben die zusätzlichen Kosten an ihre Kunden weiter, was vor allem bei Lebensmitteln, Kleidung, Technik und Fahrzeugen zu spüren sein dürfte.

Weniger Kaufkraft durch Inflation

Steigende Preise bedeuten, dass mit dem gleichen Einkommen weniger gekauft werden kann. Besonders Menschen mit geringerem Einkommen merken die Auswirkungen schnell, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, ohne dass die Löhne entsprechend angepasst werden.

Belastung für Unternehmen und Arbeitsplätze

Auch amerikanische Firmen sind betroffen – vor allem, wenn sie auf Materialien oder Vorprodukte aus dem Ausland angewiesen sind. Höhere Kosten können dazu führen, dass Betriebe Investitionen aufschieben, die Produktion drosseln oder sogar Personal abbauen.

Verunsicherung an den Märkten

Die wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich auch auf die Finanzmärkte aus. Anleger reagieren sensibel auf mögliche Handelskonflikte, was zu Schwankungen an der Börse führen und das Vertrauen in die Stabilität der Wirtschaft beeinträchtigen kann.

Viele Amerikaner besitzen Aktien – direkt oder über ihre Rentenfonds – sodass fallende Kurse auch ihr privates Vermögen verringern können.

Wie (Handels-)Kriege enden – ein Fazit

Ob auf dem Schlachtfeld oder auf dem Weltmarkt: Am Ende sind es oft nicht allein die politischen Führungen oder strategischen Erwägungen, die über das Schicksal eines Krieges entscheiden, sondern die Haltung der eigenen Bevölkerung.

In militärischen Konflikten wie in Vietnam, Afghanistan oder dem Irak hat sich gezeigt, dass Demokratien langwierige Kriege nur schwer durchhalten können, wenn sie nicht auf breite gesellschaftliche Unterstützung bauen können. Die öffentliche Meinung, Wahlentscheidungen und Protestbewegungen haben einen direkten Einfluss auf Kriegsverlauf und -beendigung.

Ähnlich verhält es sich bei Handelskriegen. Auch hier sind es die Bürger, die – wenn auch nicht mit ihrem Leben – doch mit ihrem Geldbeutel bezahlen. Steigende Preise, wirtschaftliche Unsicherheit und sinkende Börsenwerte treffen vor allem die Mittelschicht und einkommensschwächere Haushalte. Wenn die ökonomische Belastung spürbar wird, sinkt die Zustimmung zu protektionistischen Maßnahmen rasch.

In den USA wird inzwischen auch von konservativer Seite Kritik am Zollpaket laut. So fürchtet der republikanische Senator Ted Cruz ernste Folgen für die Republikaner in den nächsten Wahlen 2026 (mid term elections). „Sollten wir in eine Rezession geraten – insbesondere in eine schwere – dann würde 2026 aller Wahrscheinlichkeit ein politisches Blutbad werden“, so der Senator aus dem Bundesstaat Texas in seinem Podcast „Verdict“.

Diese Warnung zeigt, dass auch innerhalb der republikanischen Partei Zweifel an den langfristigen Vorteilen des Handelskriegs aufkommen – und die politischen Kosten für die Regierung steigen könnten, wenn die wirtschaftlichen Belastungen der Bevölkerung weiter zunehmen.

US-Präsident Donald Trump hat indessen die Bevölkerung der Vereinigten Staaten zum "Durchhalten" aufgerufen: „Bleibt stark, es wird nicht leicht, aber das Endergebnis wird historisch“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er sprach von einer wirtschaftlichen Revolution, die „wir gewinnen werden.“ Doch die Geschichte zeigt: Bürger neigen nicht dazu, lange durchzuhalten. Zu Beginn eines (Handels-)Krieges glauben sie den Versprechen der politischen Elite von mehr Sicherheit und Wohlstand. Wenn sie jedoch die Lasten des (Handels-)Krieges konkret zu spüren bekommen, kann politische Propaganda die Enttäuschung und den Widerstand nicht dauerhaft beschwichtigen.

So wie militärische Kriege an der Heimatfront entschieden werden, können auch Handelskriege nur so lange geführt werden, wie die Bevölkerung bereit ist, die Kosten zu tragen. Und je länger ein solcher Konflikt andauert, desto größer wird der Druck auf Regierungen, eine diplomatische Lösung zu finden.

Handelskriege enden – wie militärische Kriege – selten mit einem klaren Sieger. Meist endet er dann, wenn die Bevölkerung keine Lust mehr hat, für eine politische Agenda zu bezahlen, die ihnen persönlich mehr schadet als nützt.

Es bleibt zu hoffen, dass es gar nicht erst zu diesem Punkt kommt und die Trump-Administration bereits kurzfristig einen Richtungswechsel in der Zollpolitik einleitet. Sollte das nicht geschehen, bleibt zumindest der langfristige Weg zu einem freien Welthandel und zum „ewigen Frieden“ nicht dauerhaft versperrt. „Es ist der Handelsgeist“, so Kant, „der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den edlen Frieden zu befördern.“

Dr. Roland Lochte ist Mitglied der Redaktion der Kleinen Finanzzeitung. Seine Doktorarbeit „Gegen die Zeit“ ist dieser Tage im Verlag Velbrück Wissenschaft erschienen.

Wer wir sind

Wenn du neugierig bist, wer wir sind, dann schau doch mal auf dieser Unterseite nach. Dort findest du diejenigen, die diese Seiten verantworten, technisch betreuen und diejenigen, die sie finanzieren.

More News

Du möchtest gerne mehr über Aktien lesen, über tägliche News und vielleicht auch aktiv mitdiskutieren? Du interessierst dich für die Videos und Blogbeiträge von Dr. Gerd Kommer, Andreas Beck und Albert Warnecke, dem Finanzwesir? Dann bist du in unserer Facebook-Börsengruppe „Kleine Finanzzeitung“ möglicherweise gut aufgehoben. Wir werden gerne mehr!